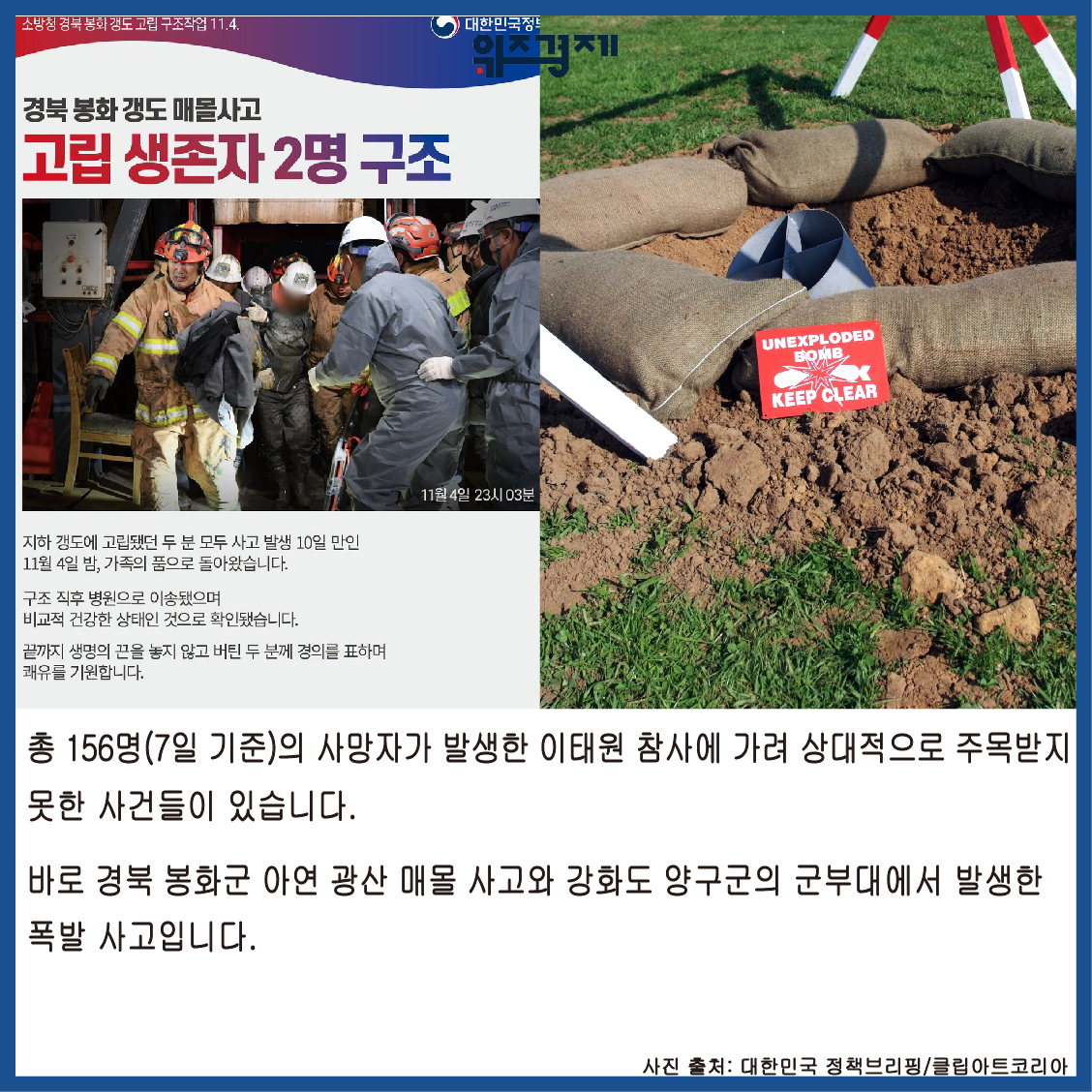

[위즈경제] 이정원 기자 = 총 156명(7일 기준)의 사망자가 발생한 이태원 참사에 가려 상대적으로 주목받지 못한 사건들이 있습니다.

바로 경북 봉화군 아연 광산 매몰 사고와 강화도 양구군의 군부대에서 발생한 폭발 사고입니다.

#경북 봉화군 아연 광산 매몰 사고

지난달 26일에 발생한 경북 봉화군 아연 광산 매몰 사고는 작업을

하던 광부 2명이 갑자기 밀려온 토사로 인해 지하 170m에

고립된 사건입니다.

사고 발생한 후 소방 당국은 구조 가능 지점까지 최소 사흘이 걸릴 것으로 전망했습니다. 하지만 업체 측의 늑장 신고와 잘못된 좌표에 구멍을 뚫는 등 구조가 지연되면서 열흘이 소요되고 말았습니다.

하지만 절망적인 상황 속에서도 고립자들은 생존할 수 있다는 희망을 갖고 꾸준히 탈출 경로를 파악하기 위해 노력했고

서로를 다독이며, 구조대를 기다린 끝에 무사귀환할 수 있었습니다.

고립자들은 지하 갱도에서 믹스커피를 마시며 체력을 유지했고 갱도에서 흘러내리는 물을 마신 덕분에 생존할 수 있었다고

현장 관계자는 밝혔습니다.

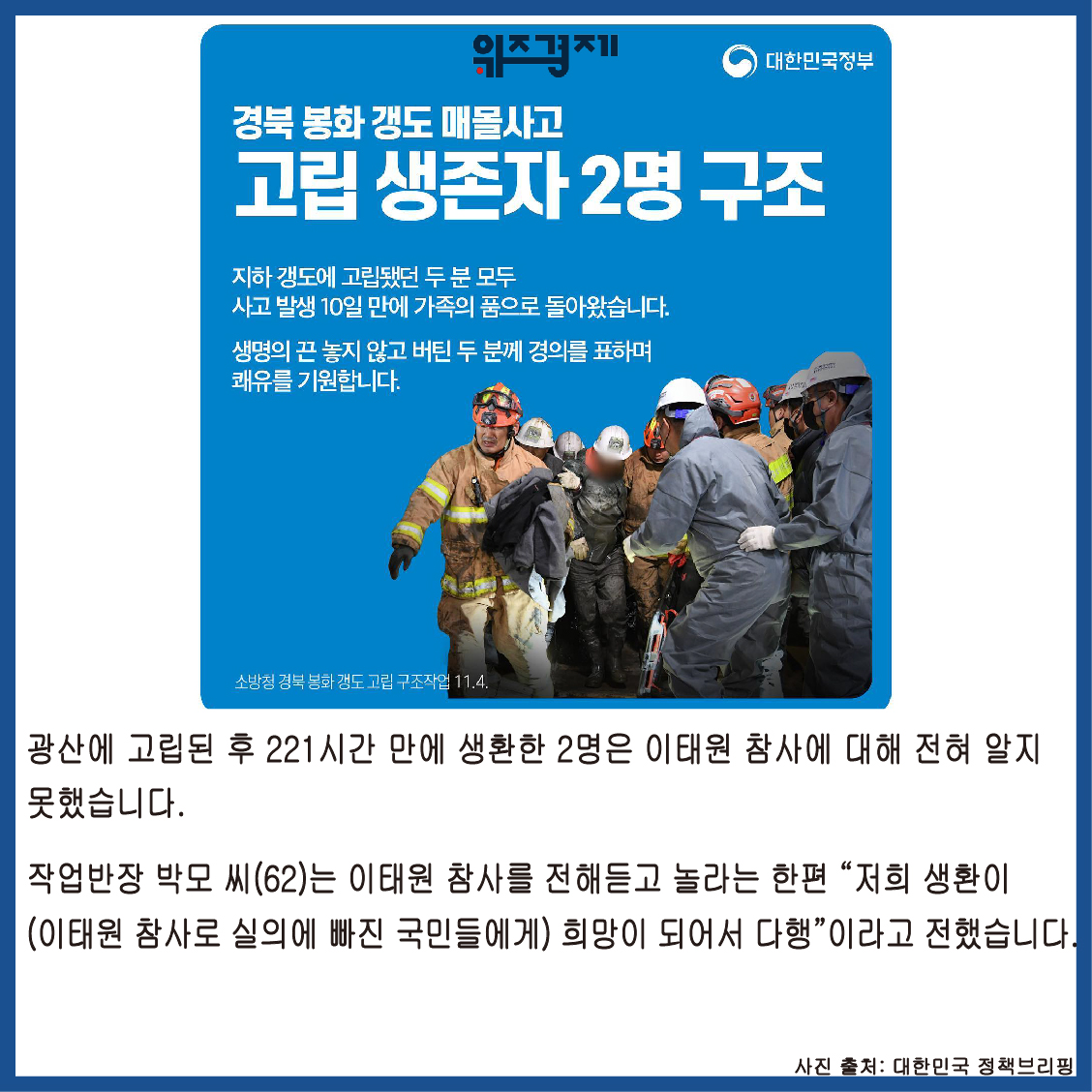

광산에 고립된 후 221시간 만에 생환한 2명은 이태원 참사에 대해 전혀 알지 못했습니다.

작업반장 박모 씨(62)는 이태원 참사를 전해듣고 놀라는 한편 “저희 생환이(이태원 참사로 실의에 빠진 국민들에게) 희망이 되어서 다행”이라고 전했습니다.

#강원도 양구군 군부대 폭발 사고

지난 31일 강원도 양구에 위치한 군부대에서 물자 운반 작업 중 폭발 사고가 발생했습니다.

이 사건으로 병사 2명이 중상을 입었고 현재 국군수도병원으로 후송돼

치료를 받고 있습니다.

폭발 사고에 휘말린 장병 A씨는 “발뒤꿈치가

날아가 인공뼈를 넣고 종아리 살을 붙였다”며 “평생 다리를

절어야 할 수 있고 극단적으로는 절단까지 해야 될 수도 있다”고 밝혔습니다.

그는 “앞으로 살아가 날이 많은 청춘들에게 1000만원에서 1500만원 피해 보상금과 국가유공자 혜택만을 제공하는

것이 화가 나고 안타깝다”고 전했습니다.

그러면서 “최근 이태원 참사 등으로 이번 사고는 쉬쉬하자는 분위기가

감돌고 있다”면서 군 부대의 대처를 비판했습니다.

이에 해당 부태는 “불의의 사고로 다친 장병과 가족에게 깊은 위로의

마음을 전한다”면서 “부대는 사고대책본부를 구성해 치료와 회복, 보상

등 후속조치에 최선을 다할 것”이라고 밝혔습니다.

댓글 0개