‘첫 일자리’가 멀어졌다…청년의 ‘진입 지연’은 개인이 아니라 구조다

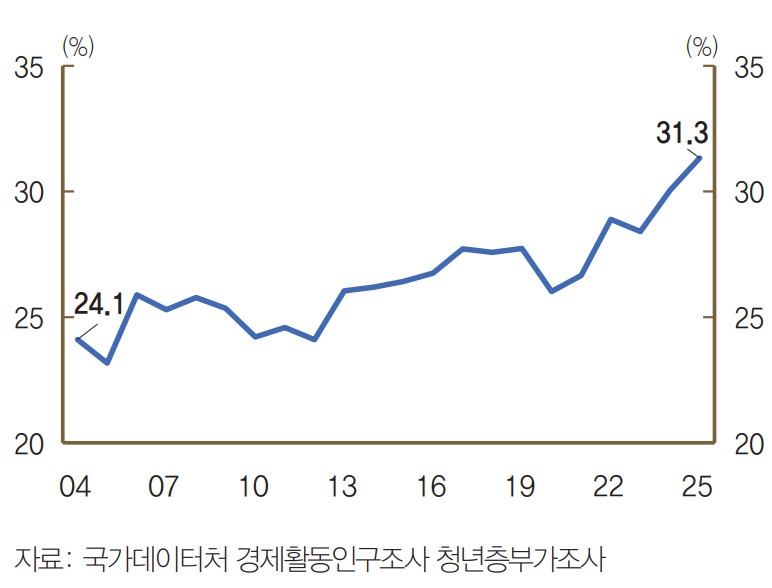

▷첫 취업 1년 이상 비중 24.1%→31.3%…‘좋아진 통계’ 뒤에 숨은 구직 장기화

▷경력직·수시채용 확산, 대기업 청년 비중 감소…‘높아진 문턱’이 만든 지연의 고리

(일러스트=챗GPT로 생성된 이미지)

(일러스트=챗GPT로 생성된 이미지)

[위즈경제] 김영진 기자 = 취업이 늦어지고 주거비가 오르는 흐름은 청년 개인의 선택이 아니라 구조의 결과일 수 있다. 한국은행이 19일 발간한 BOK 이슈노트 ’청년세대 노동시장 진입 지연과 주거비 부담의 생애영향 평가’를 바탕으로 ‘노동시장 진입 지연’과 ‘주거비 부담’이 생애 전반에 남기는 흔적을 3편에 걸쳐 짚는다. [편집자주]

“취업은 했는데 왜 이렇게 늦었을까” 청년층 고용률이 오르고 실업률이 내려갔다는 통계가 나올 때마다 현장에서는 이런 반문이 반복된다. BOK 이슈노트는 이 괴리를 ‘노동시장 진입 지연’이라는 렌즈로 설명한다. 겉보기 지표는 개선됐어도, 청년이 ‘첫 일자리’라는 관문을 통과하는 시간은 오히려 길어졌다는 것이다.

핵심 지표는 단순하다. 첫 취업까지 걸리는 기간이 1년 이상인 비중이 2004년 24.1%에서 2025년 31.3%로 상승했다. “취업 준비가 길어졌다”는 말이 감상이나 체감이 아니라, 장기 시계열에서 확인되는 변화임을 보여준다.

보고서는 청년 구직기간이 늘어나는 또 다른 단서를 제시한다. 청년층 ‘쉬었음’ 인구가 최근 들어 뚜렷하게 증가한다는 점이다. 실업률은 ‘구직활동을 하는 사람’만을 모수로 삼는다. 하지만 구직이 길어질수록 일부는 구직을 멈추고 비경제활동으로 이동한다. 통계상 실업률이 낮아져도, 청년의 삶에서는 “어딘가로 밀려난 시간”이 늘어날 수 있다. 보고서는 이 흐름이 취업 준비의 장기화, 반복되는 탈락 경험, 양질의 일자리 부족과 맞물릴 가능성을 시사한다.

보고서는 청년패널조사 분석을 통해 ‘지연’이 더 구체적인 시간으로 굳어지고 있음을 보여준다. 2004~2013년 취업세대의 첫 취업까지 평균 소요기간이 18.7개월이었다면, 2014~2023년 취업세대는 22.7개월로 늘었다. 졸업과 동시에 취업하는 비율도 같은 기간 17.9%에서 10.4%로 낮아졌다. ‘졸업→취업’으로 이어지던 전환이 느슨해지고, 전환의 공백이 길어지는 셈이다. 이 공백이 길어질수록 청년은 스펙 경쟁을 반복하거나, 불안정한 단기 일자리로 흡수되거나, 아예 노동시장 밖으로 밀려날 위험이 커진다.

또 하나의 핵심은 ‘성장사다리’의 약화다. 보고서는 대기업과 중소기업 사이 생산성과 임금 격차가 여전히 크고, 청년층이 중소기업에서 대기업으로 이동하는 ‘상향 이동 확률’이 낮아지는 흐름을 제시한다. 과거에는 “일단 들어가서 경력을 쌓자”가 합리적인 전략이 될 수 있었지만, 이동 가능성이 낮아지면 전략은 바뀐다. 청년은 첫 일자리 선택에서 더 보수적으로 움직이고, 결과적으로 1차 노동시장 입구에서 대기열이 길어진다. 진입 지연이 ‘개인의 눈높이’만의 문제가 아니라 ‘이동 가능성의 붕괴’와 맞물린 구조라는 의미다.

왜 진입이 늦어졌나. 보고서는 원인을 개인의 ‘눈높이’에만 돌리지 않는다. 첫째는 노동시장 이중구조다. 대기업·정규직·고임금으로 대표되는 1차 시장과 중소기업·비정규직·저임금의 2차 시장 간 격차가 크고, 그 격차가 쉽게 줄지 않으면 청년은 자연스럽게 ‘처음부터 1차를 노리는 전략’으로 이동한다. 그런데 이 전략은 대기열을 길게 만든다. 모두가 더 오랜 준비를 선택하면, 사회 전체로는 진입 지연이 구조화된다.

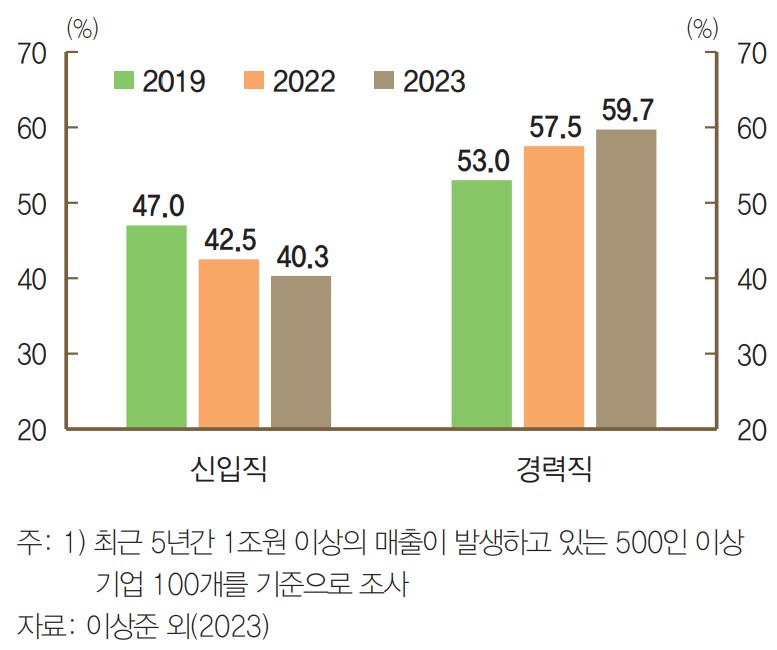

둘째는 채용 관행의 변화다. 신입 공채가 축소되고 경력직 선호가 강화될수록, 청년은 첫 문 앞에서부터 “이미 경험이 있는 사람”과 경쟁해야 한다. 보고서는 기업 채용에서 경력직 채용 비중이 커졌고, 수시 채용 비중도 확대됐음을 그래프로 제시한다. ‘정해진 시점에 대규모로 뽑는 방식’이 줄어들면 준비생에게는 예측 가능한 루트가 사라지고, 각 기업·직무별 요구 역량에 맞춰 개별적으로 대비해야 한다. 이는 준비의 길이를 늘리고, 불확실성 비용을 키운다.

보고서는 신규채용 결정 요소가 ‘직무 일경험’과 ‘직무역량’ 중심으로 이동하고 있음을 함께 제시한다. 그 결과 청년에게 요구되는 “선행 조건”이 늘어난다. 자격증·어학·포트폴리오뿐 아니라 인턴·프로젝트·현장 경험이 사실상 표준이 된다. 하지만 이러한 경험이 안정적 정규직으로 연결되는 사다리가 충분히 마련돼 있지 않다면, 경험을 쌓기 위한 ‘대기’가 다시 진입 지연으로 이어질 수 있다.

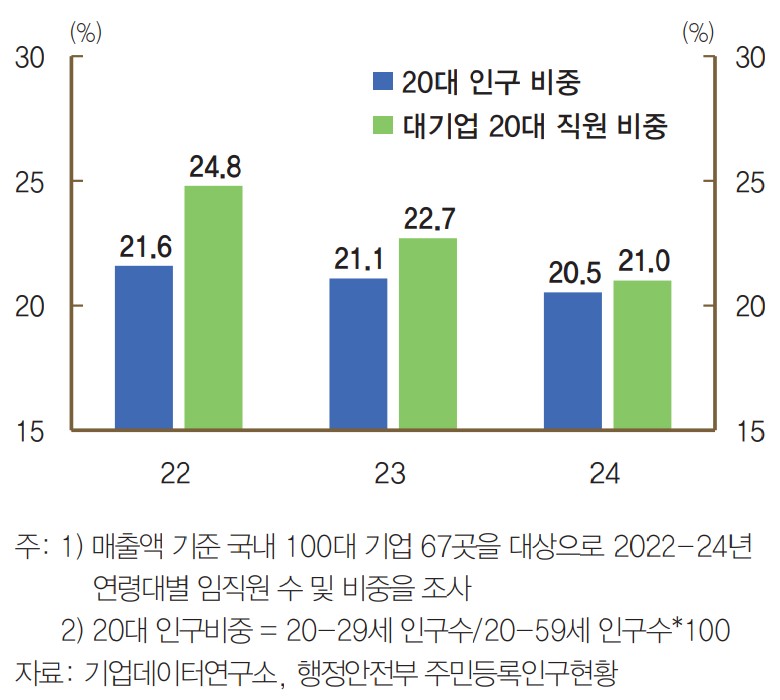

셋째는 양질의 일자리 공급 자체가 줄거나, 청년 몫이 축소되는 흐름이다. 보고서는 대기업 20대 직원 비중이 2022년 24.8%에서 2024년 21.0%로 감소했다고 제시한다. 청년 인구 비중도 줄고 있지만, 대기업 내부에서 청년 비중이 더 빠르게 줄어든다면 “문이 좁아지는 속도”가 “대기열이 줄어드는 속도”보다 빠를 수 있다. 청년이 더 오래 준비해도 들어갈 자리가 함께 늘지 않는 구조다.

진입이 늦어지면 첫 일자리의 질도 흔들릴 수 있다. 보고서에는 첫 일자리에서 임시직·단순직 비중이 높아진 흐름과, 첫 일자리 소득이 전체 임금근로자 중위소득 대비 낮아지는 흐름이 함께 제시된다. 시간은 더 들였는데 출발점은 더 불안정해지는 역설이다. 준비 기간이 길어질수록 청년은 “빨리 일해서 돈을 벌어야 한다”는 압박과 “첫 단추를 잘 끼워야 한다”는 압박 사이에서 선택을 강요받는다.

여기에 경기 둔화 국면에서 신규채용 규모가 줄고, 공공부문 신규채용도 축소되면 경쟁은 더 격화된다. 보고서가 보여주는 ‘신규채용 계획 있음’ 응답 비중 하락과 공공기관 청년 신규채용 인원 감소는, 청년이 체감하는 “자리 자체가 줄었다”는 인식과 맞닿는다. 이때 진입 지연은 개인의 합리적 선택이자, 사회적으로는 비용이 되는 상태로 굳어진다.

정책의 우선순위는 결국 “첫 문턱을 낮추는 일”이다. 보고서는 단기적으로는 청년층 노동시장 이탈을 막기 위해 ‘일경험’ 등 노동시장 진입 지원을 강화하고, 장기적으로는 기업 성장사다리와 노동시장 경직성 문제를 함께 손봐 2차에서 1차로 이동 가능한 경로를 넓혀야 한다고 제언한다. 취업 지연은 청년만의 문제가 아니다. 사회가 청년의 시간을 ‘대기’로 쌓아둘수록, 그 비용은 성장 잠재력과 공동체의 활력으로 되돌아온다.

댓글 1개

관련 기사

Best 댓글

피해자님들 한사국으로 문의하시고 도움 받으세요

2국회 사법부는 하루속히 특별법 제정을 촉구 하여 사기꾼들 강력한 처벌 법정 최고형 으로 다스려 주시고 은닉한 재산 몰수하여 피해자 원금 피해복구 시켜주세요.

3특별법제정 하여 사기꾼들 강력처벌하고 사기쳐간 돈도 피해자들에게 돌려줘야 합니다

4피해자들의 삶을 초토화시킨 파렴치한 사기꾼들 무기징역 내려야합니다

5누구나 강력히 요구하는 양형 강화, 그리고 실질적인 피해 복구에 대한 부분까지 적용되는 ‘조직사기특별법’ 제정이 시급하다”고 강력하게 외칩니다

6나이먹고 노후자금인데 그걸사기를치는. 짐슴같은 사기꾼들. 너네는 부모도없냐.

7사기꾼들 없는 대한민국에서 살수있게 중형으로 다스려야합니다