[인터뷰] AI가 바꾼 일자리의 풍경...혁신인가 위기인가 (1편)

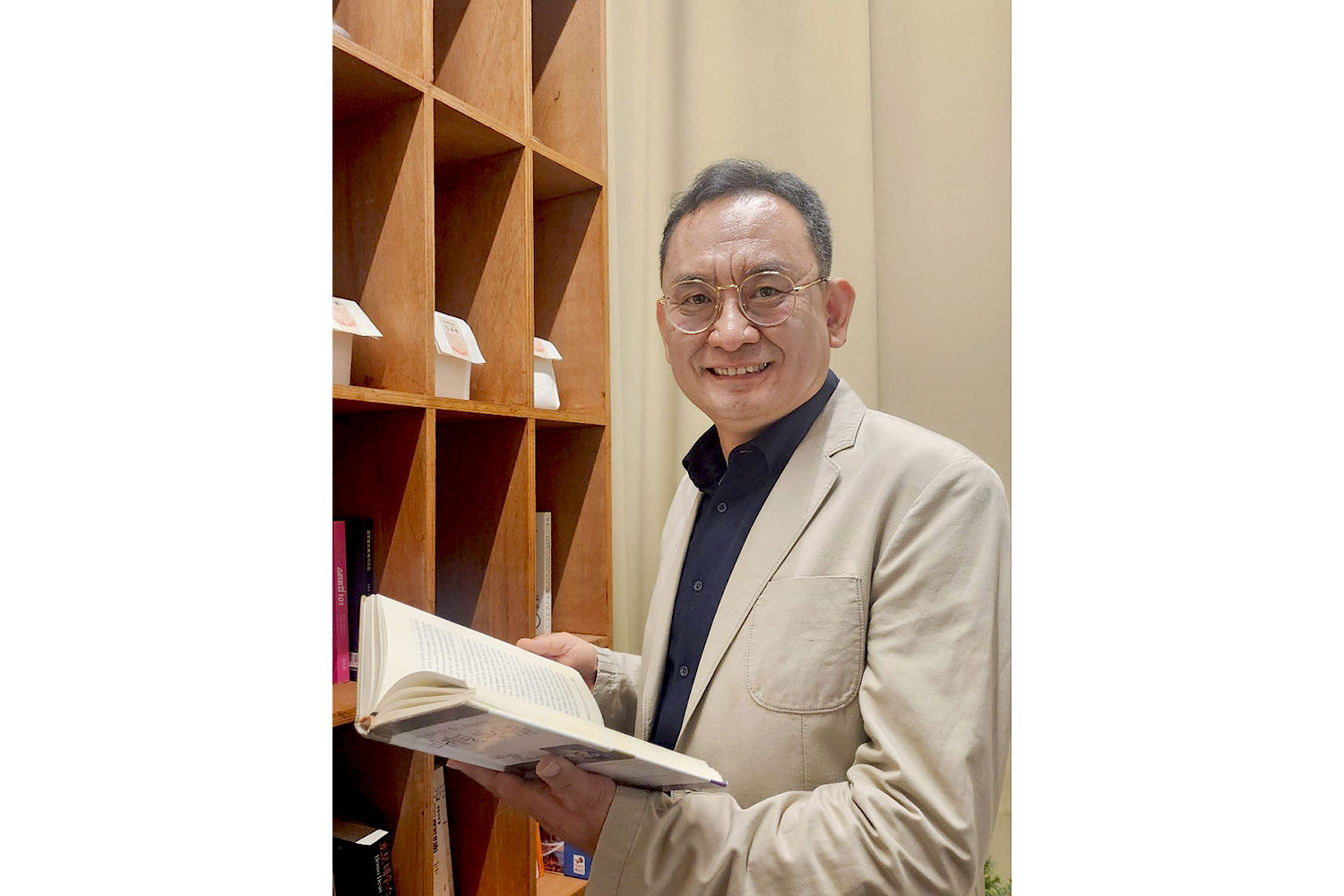

▷정원훈 한국인공지능진흥협회 이사 인터뷰

▷‘도구’인가 ‘경쟁자’인가… AI가 흔드는 노동의 질서

![[인터뷰] AI가 바꾼 일자리의 풍경...혁신인가 위기인가 (1편)](/upload/a3c15cddb0ef4c25b48d6487b5ab33c6.jpg) (일러스트=챗GPT로 생성된 이미지)

(일러스트=챗GPT로 생성된 이미지)

[위즈경제] 이정원 기자 =챗GPT를 비롯해 생성형 AI 등장은 산업과 일상의 경계를 허물며 사회 전반에 빠르게 확산하고 있다. 특히, 최근 몇 년 사이 생성형 AI의 성능이 비약적으로 향상되면서, 기업과 근로자 모두에서 '새로운 업무 도구'로 자리 잡고 있다.

실제로 지난 16일 부산상공회의소가 진행한 '부산기업 근로자의 생성형 AI 활용 실태 조사'에 따르면 근로자의 생성형 AI 활용도는 2025년 74.4%로 2년 전 56.3%에 비해 18.1%p 증가한 것으로 나타났다.

다만, 생성형 AI 활용이 늘어날수록 일자리 위협에 대한 우려의 목소리도 커지고 있다.

이번 조사에 따르면 대다수의 근로자가 생성형 AI를 '단순 도구'로 인식하고 있지만, 이 가운데 14.4%는 잠재적 위험으로 받아들이고 있었다.

아울러 한국은행이 공개한 'AI와 한국경제' 보고서에 따르면 국내 일자리 중 절반 이상(51%)이 AI 도입에 큰 영향을 받을 것으로 내다봤으며, 전체 근로자의 27%가 AI에 의해 대체되거나 소득이 감소할 가능성이 큰 그룹에 속하는 것으로 나타났다.

결국 AI가 업무 영역에 들어오면서 생산성 향상과 효율성 제고라는 긍정적 효과와 함께 일자리 재편이라는 구조적 과제에 대한 불안도 커지고 있는 것이다.

이에 본지는 AI 확산이 노동시장에 미치는 영향과 향후 과제에 대해 정원훈 한국인공지능진흥협회 이사의 견해를 들어봤다.

◇ 최근 글로벌 AI 산업의 흐름을 어떻게 진단하는지?

2023년 GPT-4 등장 이후 AI 산업은 폭발적인 성장세를 이어가고 있다. 2024년 기준으로 전 세계 기업의 72%가 AI를 활용하고 있다고 응답했으며, 이는 전년도 50%대 대비 큰 폭으로 증가한 수치다.

아울러 전체 기업의 65%가 최소 하나 이상의 업무에 생성형 AI를 정기적으로 사용하고 있는 것으로 나타나, 불과 10개월 전과 비교하면 두 배 가까운 증가세를 보였다.

국제 컨설팅 전문기관 가트너(Gartner)에 따르면 글로벌 AI 시장은 올해 약 2,334억 달러 규모에서 2032년에는 1조 7,716억 달러로 성장하며, 연평균 29% 이상의 고성장을 이어갈 것으로 전망되고 있다.

또한 의료, 금융, 제조 등 전 산업 분야에서 AI가 핵심 기술로 자리잡고 있으며, 자율주행차나 AI 의료기기 등 일상 생활 서비스로도 빠르게 확산하는 추세다.

◇ 그렇다면 한국의 AI 수준은 어느 정도인가?

한국은 글로벌 AI 경쟁에서 다소 늦게 출발했지만, 상위권을 향한 빠른 추격세를 보이고 있다. 영국 토터스 미디어(Tortoise Media)가 공개한 '글로벌 AI 인덱스 2024'에서 한국은 세계 6위를 기록했다. 해당 보고서에는 미국과 중국이 압도적 1, 2위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 영국, 싱가포르, 프랑스가 상위권에 이름을 올리고 있다.

이처럼 한국이 빠르게 두각을 나타낼 수 있던 배경으로는 높은 수준의 반도체·제조 기술력, 우수한 ICT 인프라를 꼽을 수 있다. 이와 같은 기반을 바탕으로 산업 분야에서 AI를 적용하는 능력이 뛰어나고, 정부의 명확한 AI 전략 역시 높은 평가를 받고 있다.

다만, 규제나 법령 등 운영 환경 측면에서는 여전히 개선이 필요한 상황으로, 향후 해결해야 할 주요 과제로 지목되고 있다.

이어 기술 수준으로 분석했을 때, 한국은 미국(100점 기준)의 약 89% 수준에 도달해 있다. 이는 중국 92.5%, EU 92.4%보다는 낮은 수준이지만, 일본 86.2% 대비 높은 수준이다.

특히 최근 5년 간 한국의 AI 기술 수준 향상폭은 7.3%p에 달해, 주요국 가운데 가장 큰 폭을 기록했다. 이처럼 기술 격차를 빠르게 좁혀가는 추세를 고려하면, 향후 상위 5위권 진입도 충분히 가능할 것으로 전망된다.

◇ 생성형 AI 기술의 확산이 노동시장에 어떤 변화를 불러오고 있다고 보는지?

AI 도입이 한국 노동시장에 미치는 영향도 뚜렷해지고 있다. 가장 큰 변화는 자동화의 범위가 화이트칼라 직무까지 확대됐다는 점이다.

과거에는 AI가 주로 제조업 현장에서 육체노동 중심의 업무에 활용됐다면, 최근에는 문서 작성, 보고서 요약, 프로그래밍 등 지식노동 영역으로 확대되면서 상당수의 업무를 보조하거나 대체할 수 있게 됐다.

실제로 골드만삭스(Goldman Sachs)는 전 세계적으로 3억 명에 달하는 정규직 일자리가 생성형 AI의 자동화 영향권에 들 수 있다고 분석했다. 뿐만 아니라 미국의 경우 직업의 2/3 AI 자동화에 노출돼 있으며, 해당 직업군에서는 업무의 25~50%가 AI로 대체될 수 있는 것으로 나타났다.

다만, 자동화가 곧바로 노동시장의 대량 실업 사태로 이어지는 것은 아니다.

대부분의 직업은 완전히 대체되기보다는, 일부 업무에 한해 자동화되어 AI와 상호보완적으로 운용될 것이다.

실제로 한국은행의 분석에 따르면, 국내에서 생성형 AI를 활용할 경우, 평균 업무 시간은 3.8% 감소하고, 노동생산성이 1.0% 향상될 것으로 추정됐다. 특히 경력이 짧은 근로자일수록 AI 활용 효과가 큰 것으로 나타나, 숙련도 격화 완화에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

◇ AI 기술이 일부 직무를 대체할 수 있다는 우려와 동시에, 새로운 직무나 산업을 창출할 수 있다는 기대가 공존하고 있습니다. 이에 대해 어떻게 평가하는지?

단기적으로는 일부 직무 대체 충격이 불가피할 것으로 보이지만, 중장기적으로는 새로운 산업과 직무 창출로 전체 고용에 긍정적 영향을 줄 가능성이 크다.

세계경제포럼은 2023-2027년까지 단기적으로는 1400만 개의 일자리 순손실이 있겠지만, 2025-2030년 장기 전망에서는 약 7800만 개의 일자리 순증가가 이뤄질 것으로 내다보고 있다. 이는 디지털 전환과 녹색경제 전환에 따른 신규 수요가 기존 일자리 감소분을 상회할 수 있다는 것으로 풀이된다.

역사적인 관점에서 살펴봤을 때도 지난 80년 동안 고용 증가의 85% 이상은 기술 발전 과정 속에서 새롭게 생겨난 직업들이었으며, 이로 인해 오늘날 근로자의 약 60%는 1940년 존재하지 않던 직업에서 일하고 있다.

IT 혁명 때도 웹디자이너, 소프트웨어 개발자, 디지털 마케팅 전문가 같은 새로운 직업이 탄생한 것처럼 AI 시대에도 마찬가지로 인간의 새로운 역할과 일자리가 계속 생겨날 것이다.

글로벌 컨설팅 업체 맥킨지는 한국의 경우 약 700만 개의 기존 일자리가 감소하지만 730만 개의 신규 일자리가 창출될 것으로 전망했다.

결과적으로 일자리 총량은 늘어날 것으로 보이지만, 핵심은 이러한 전환 과정을 어떻게 효과적으로 관리할 것이냐에 달려 있다고 할 수 있다.

<정원훈 이사 약력>

現在 텐스페이스 경영총괄이사

現在 한국인공지능진흥협회 이사

現在 전문가 대화형 인공지능 서울LAW봇 프로젝트 PM, 블록ESG 프로젝트 PM

現在 한국지식재산교육연구학회 이사 겸 기술가치평가위원장

現在 IT조선 “정원훈의 AI트랜드” 고정 칼럼니스트

정원훈 한국인공지능진흥협회 이사(사진=한국인공지능진흥협회)

댓글 0개