물에 흠뻑, 코로나19에도 흠뻑?

▷ 코로나19 신규 확진자, 약 100일 만에 다시 10만 명 돌파

▷ 물로 흠뻑 젖는 '흠뻑쇼', 코로나19 확산의 원인?

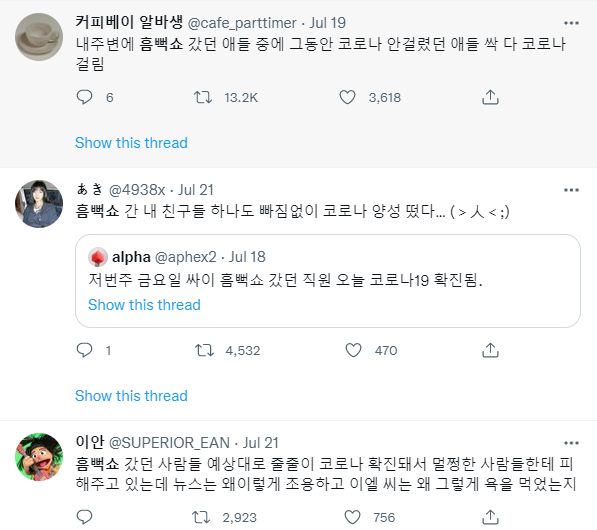

#흠뻑쇼 간 내 친구들, 하나도 빠짐없이 코로나19 양성 떴다...?

7월 26일 기준 코로나19 신규 확진자는 100,285명, 약 100일 만에 다시 10만 명을 넘겼습니다.

중앙방역대책본부는 "향후 2~3주 정도는 계속 증가세가 이어질 것"이라며, 국민들이 자율적으로 방역에 참여해줄 것을 강조했죠.

이렇게 확진자가 급증하는 원인으로 뜻밖에도 ‘흠뻑쇼’가 거론되고 있습니다.

‘흠뻑쇼’는 가수 싸이가 여름에 전국을 돌면서 진행하는 큰 규모의 콘서트로, 약 300톤가량의 물을 사용하는 것으로 유명합니다. 가수든 관객이든 물로 ‘흠뻑’ 젖죠.

이 ‘흠뻑쇼’에 참석한 관객들을 중심으로 코로나19가 퍼지고 있다는 주장이 나오고 있습니다. 트위터를 비롯한 SNS에서 이 내용이 빠르게 확산되고 있습니다.

“내 주변에 흠뻑쇼 갔던 애들 중에 그동안 코로나 안걸렸던 애들 싹 다 코로나 걸림”

“흠뻑쇼 간 내 친구들 하나도 빠짐없이 코로나 양성 떴다…”

현 방역지침에 따르면, 야외공연장에선 의무적으로 마스크를 착용해야 합니다.

그런데, 이 마스크가 물에 젖으면 효과가 급격하게 떨어집니다.

세균 번식 등의 위험이 높아지는 것이죠.

게다가, 열기가 뜨거운 콘서트 장에서 관객들이 마스크를 제대로 착용하고 있었는지에 대해서도 의문이 남습니다.

이러한 이유로 방역 당국은 지난 6월에 물을 뿌리는 축제나 행사를 자제해달라고 요청했습니다만, 주최측은 모든 관객에게 방수마스크 1장과 KF94 마스크 3장을 제공하겠다며 공연을 예정대로 진행했습니다.

결국, ‘흠뻑쇼’ 참석자들을 중심으로 코로나19가 번지고 있다는 주장이 대두하자, 방역당국이 본격적인 조사에 나섭니다.

박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장은 27일 열린 브리핑에서 "(물을 뿌리는 형태의 대규모 공연 이후 확진 사례)에 대해서 인지하고 있고, 세부조사를 하고 있다"며, "현재 어떤 행위가 위험요인이 될지에 대해 조사가 필요하다"고 밝혔습니다.

댓글 0개